“嘉庚精神”是陈嘉庚先生留给我们的宝贵精神财富。有必要持续挖掘“嘉庚精神”的丰富内涵和时代价值,让“嘉庚精神”在新时代薪火相传。在中国华侨历史博物馆和陈嘉庚纪念馆等处,珍藏有大量与陈嘉庚相关的文物和图片资料。这些物品深刻展示了陈嘉庚先生深沉的爱国情怀。

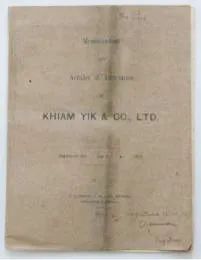

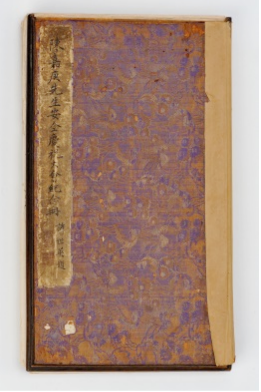

“谦益公司”注册资料

年代:1916年

尺寸:长25厘米、宽19厘米

材质:纸质

来源:黄兴先生捐赠

收藏机构:中国华侨历史博物馆

《谦益公司注册资料》是我国著名侨领陈嘉庚先生创办谦益公司时的公司注册文件,内有陈嘉庚和其弟陈敬贤的亲笔签名。

谦益公司是陈嘉庚先生于1915年创建的。第一次世界大战期间,欧洲战场对橡胶制品的需求带动橡胶业一跃成为马来亚的支柱产业,产量居世界第一位。1915年秋,陈嘉庚将原有菠萝罐头厂的一部分改为树胶厂,名为谦益第一树胶厂。初时,树胶厂尚不能独立生产自己的产品,只是代人加工制造。此后,陈嘉庚逐渐把重心转移到橡胶业上。此件藏品就是当时陈嘉庚向新加坡当局申请经营橡胶制品生产时的注册资料,其中包括谦益橡胶公司的章程、公司管理条例以及股份分配等内容。到1925年,陈嘉庚已拥有橡胶园1.5万英亩,成为华侨中最大的橡胶垦殖者之一。他首创了橡胶制品的大规模生产,促进了侨居地民族工业的发展,因而被称为新加坡和马来西亚橡胶业的四大开拓者之一。他先后将新加坡土头桥的菠萝罐头厂和恒美熟米厂改作“谦益”橡胶厂,专制胶布,实现了橡胶经营从单一的农业垦殖到工业制造的飞跃。陈嘉庚还在华侨中第一个打破英国垄断,开辟了将橡胶制品和其他制品直接输往国际市场的局面。他设法与美国橡胶业协会建立起业务关系,将“谦益”的产品广告做到了美国,把“谦益”橡胶厂的大半产品直接销售到美国。由此,他实现了将橡胶的农、工、贸经营集于一身的规模化、综合性飞跃,而且开创了英国统治新加坡百年以来,华侨不通过洋行而与外国商家直接进行贸易的先例。随着事业的发展,谦益公司成为陈嘉庚公司中的核心企业。

2011年9月6日,新加坡华人收藏家黄兴将自己珍藏40多年的《谦益公司注册资料》捐赠给中国华侨历史博物馆。《谦益公司注册资料》是他花了8000多新加坡元购得的。“这笔钱当时都够买栋房子了,我也是借了不少钱才凑齐的。陈嘉庚先生是我们华侨的旗帜,关于他的文物是无价之宝,买回来不亏。”黄兴如是说。他之所以将收藏多年的文物捐出来,只有一个目的:“与其让几个人看,不如让全中国人民甚至全世界的华人看。”他认为这也是回馈社会的一种方式。

这件《谦益公司注册资料》凝聚了新加坡两代华侨华人的创业和人文情怀,我们将永远铭记并发扬他们的社会责任和奉献精神。

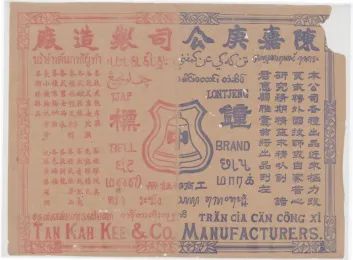

“陈嘉庚公司制造厂”的红蓝广告纸

年代:民国

尺寸:长59.5厘米、宽44.6厘米

质地:纸质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

陈嘉庚将其公司在海外生产的产品称为国货,并为此注册了“钟”牌商标,取其与中国的“中”字之谐音,寓意警钟长鸣,旨在唤醒民众热忱爱国之心。该广告纸是陈嘉庚公司20世纪20年代的宣传印刷品。整张广告纸色彩鲜艳明快,左右两边分别是红色和蓝色文字与图案,两种颜色对半开,对比鲜明,视觉上给人带来新颖感和冲击感,广告效果极佳。

从广告宣传的内容可知,陈嘉庚公司主要经营日用品贸易,包括各种橡胶制品、衣物、鞋子,以及食品、药品、肥皂、玩具等。从中可以看出陈嘉庚先生涉足实业范围广泛,涉及种类多,创办的企业也多。其兴办的实业从最初的菠萝罐头厂到之后的橡胶制品厂、米厂、木材厂、冰糖厂、饼干厂、皮鞋厂等,厂房达30多处。鼎盛时期(1925年)其营业范围远及五大洲,雇佣职工3万余人,资产达1200万元(其时市值约为黄金百万两)。广告宣传语的关键词“国货”,符合陈嘉庚先生“以国货救国”的经商理念,更体现了他对中国的民族情和爱国心。

“陈嘉庚公司”生产的“钟”牌毛蜡

年代:民国

尺寸:底径6厘米、高6.5厘米

材质:其他

来源:陈来华先生捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

陈嘉庚公司以经营橡胶业为主,兼营航运、食品、肥皂、制药、火锯等多种行业,其产品的直接代理商曾遍布全球五大洲。该“钟”牌毛蜡为陈嘉庚公司生产的美发用品。“钟”牌商标设计精妙,外形似一颗心脏,内里包裹着一座钟,钟里标注一个“中”字,既表达了陈嘉庚先生的爱国情和中国心,更是用“钟”的形象寓意警钟长鸣,以唤醒民众的爱国意识,并时刻自诫自省。

该藏品由新加坡华人收藏家、原新加坡石叻坡文化民俗馆创办人陈来华先生捐赠。

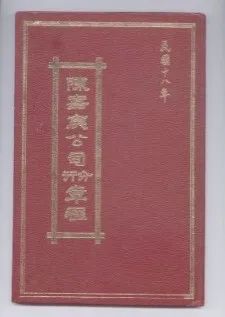

《陈嘉庚公司分行章程》

年代:1929年

尺寸:长26.3厘米、宽17.5厘米

质地:纸质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

《陈嘉庚公司分行章程》由陈嘉庚先生于1929年亲自制定,作为陈嘉庚企业经营的指导思想与基本要求。该章程是陈嘉庚先生兴办实业的经验总结和经商理念的表达,其内容通俗易懂,富有教育哲理。如章程里面提到:“战士以干戈卫国,商人以国货救国。外国人之富强,多藉中国人之金钱。人身之康健在精血,国家之富强在实业。我退一寸,人进一尺,不兴国货,利权丧失。能自爱方能爱人,能爱家方能爱国。爱国队中无有道德败坏之人,不尊重自己之人格,何能爱自己的国家。藉爱国猎高名,其名不永。藉爱国图私利,其利易崩。惟有真骨性方能爱国,惟有真事业方能救国。商战之店员,强于兵战之军士。训练兵战在主将,训练商战在经理。店员不推销国货,犹如战士遇敌不奋勇……”字字珠玑,饱含了陈嘉庚先生的满腔爱国之情以及通过办实业救国的理想。

陈嘉庚用过的皮箱

年代:民国

尺寸:长80厘米、宽45厘米、高26厘米

材质:皮革

来源:陈嘉庚先生遗物

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

陈嘉庚生性节俭,该皮箱陪伴他辗转各地多年,提手处已磨损断裂,但他仍以麻绳接续,继续使用,真正践行了其“个人少费一文,即为吾家多储一文,亦即为吾国多储一文,积少成多,以之兴学”的理念。

陈嘉庚用过的棕色手杖

年代:民国(20世纪20年代初)

尺寸:底径4厘米、手柄12厘米、长83厘米

材质:木质

来源:陈嘉庚先生遗物

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

厦门大学创办初期,陈嘉庚经常从集美乘船到厦门,拄着该手杖在厦大校园巡视“督工”,并不时用手杖敲打建筑材料,检查校舍建筑质量。

“嘉庚”翡翠玉狮钮印章

年代:民国

尺寸:长1.3厘米、宽0.9厘米、高3.2厘米

质地:翡翠玉料

来源:陈联辉先生捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

该印章所用玉料为马牙种翡翠,通体湖绿色,内有细小丝状白絮。印作椭圆柱形,钮部狮形作踞状,印文阴刻“嘉庚”二字,乃陈嘉庚先生随身私章。1961年8月12日,陈嘉庚先生去世后,印章交由其子陈国怀保存。2008年10月,陈国怀之子陈联辉先生将其捐赠给陈嘉庚纪念馆。

陈嘉庚用过的书桌

年代:1942—1945年

尺寸:长145厘米、宽89厘米、高85厘米

材质:木质

来源:杨震丰后人捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

1942年至1945年日本侵占新加坡期间,陈嘉庚先生曾在印度尼西亚爪哇度过长达三年半的避难生涯,并写下《南侨回忆录》一书。该书桌即为陈嘉庚先生在爪哇居住期间使用。印尼华侨杨震丰的后代将这一珍贵家具捐赠给陈嘉庚纪念馆,供社会各界参观、缅怀。

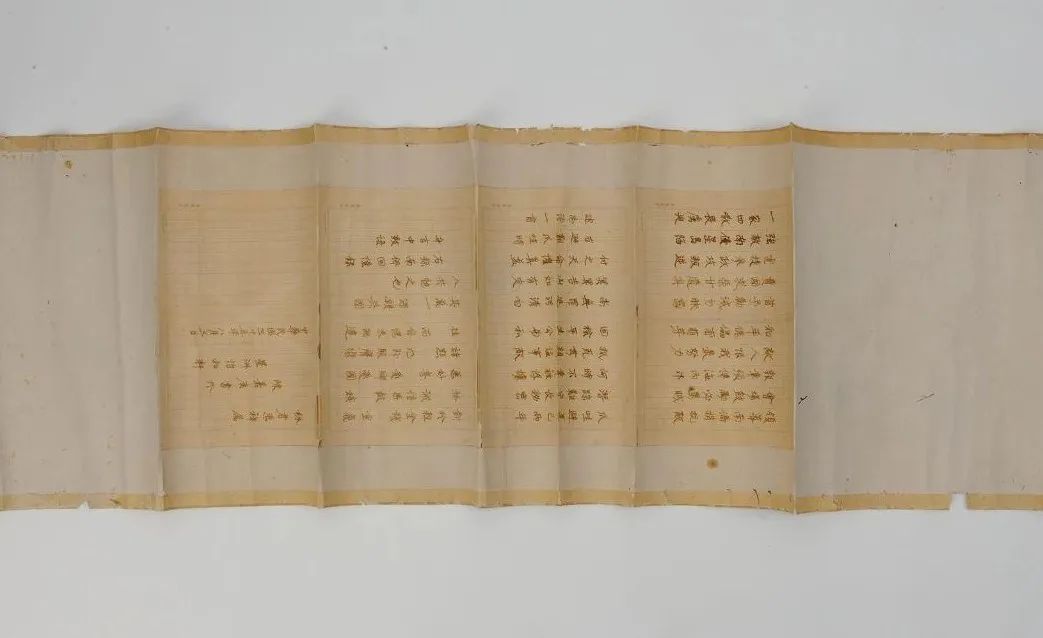

陈嘉庚《南侨回忆录》手稿

年代:1943—1944年

尺寸:长18.9厘米、宽13.3厘米、厚3厘米(装订成10册)

材质:纸质

来源:集美学校委员会移交

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

1942年至1945年,为躲避日寇缉捕,陈嘉庚先生在印尼侨领庄西言和厦门大学、集美学校校友黄丹季与郭应麟、林翠锦夫妇的保护下避难印尼,并于1943年4月至次年6月撰写完成《南侨回忆录》。《南侨回忆录》记录了南洋华侨为襄助祖国抗战而作出的巨大贡献,以及陈嘉庚倾资办学、服务社会之经历,为华侨史上的不朽之作。1945年8月,日本投降,陈嘉庚将亲自誊写、装订好的一份书稿交给林翠锦保存,埋于印尼爪哇巴兰街4号后院树下。20世纪80年代,林翠锦几经辗转,将手稿送交集美学校委员会。2008年,手稿被移交至陈嘉庚纪念馆,现为该馆镇馆之宝。

陈嘉庚手书《述志诗》

年代:1946年

尺寸:长41.2厘米、宽23.8厘米、厚3厘米

材质:纸质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

1942年,日寇攻占新加坡,陈嘉庚被迫避难印尼爪哇。其间,他随身携带剧毒药物“氰化钾”,随时准备以身殉国,并于1944年8月3日作自称“俚句”的《述志诗》以明其志,其中写道:“爪哇避匿已两年,潜踪难保长秘密,何时不幸被俘虏,抵死无颜谄事故。”

《陈嘉庚先生安全庆祝大会纪念册》

年代:1946年

尺寸:长41.2厘米、宽23.8厘米、厚3厘米

材质:纸质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

日本宣布无条件投降后,陈嘉庚于1945年10月安全返回新加坡。同年11月18日,重庆社会各界为陈嘉庚先生举行安全庆祝大会,郭沫若、蔡炎培、柳亚子、陶行知、沈钧儒等社会名流参会。毛泽东派人为大会送去手书条幅,给予陈嘉庚先生“华侨旗帜,民族光辉”的高度评价。《陈嘉庚先生安全庆祝大会纪念册》为到会人员的签名录。

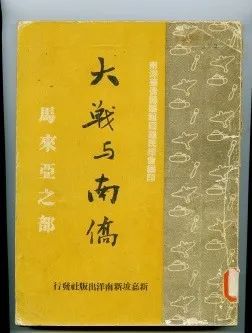

《大战与南侨》

年代:1945年

尺寸:长26.4厘米、宽19.5厘米、厚1.2厘米

材质:纸质

来源:购买

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

1945年10月,陈嘉庚从印尼爪哇至吧城(今雅加达),接受各界侨胞欢送,旋乘飞机返新加坡。随后,陈嘉庚发动东南亚各地侨团侨社调查侨胞在战争中的损失,以备责令日本赔偿,并以“南洋华侨筹赈祖国难民总会”的名义,主持《大战与南侨》一书的编辑工作。该书付梓后,陈嘉庚将亲笔签名的成书一本赠予集美学校图书馆。后因历史原因,该书散佚民间,2010年陈嘉庚纪念馆发现后购入作为馆藏。

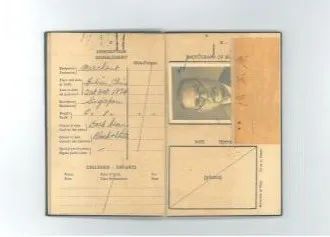

陈嘉庚的新加坡护照

年代:1949年

尺寸:长15厘米、宽10.5厘米、厚0.8厘米

材质:纸质

来源:陈嘉庚遗物

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

此护照于1949年4月11日由新加坡殖民政府签发,有时任马来亚总督金森(Gimson)的签名。护照显示陈嘉庚的国籍为“英籍民:联合王国暨殖民地公民”。“TANKAHKEE”是陈嘉庚先生护照上的英文名,与“陈嘉庚”三个字的闽南语发音契合。因1955年前中国承认“双重国籍”,故持有该护照并不意味陈嘉庚先生不具有中国国籍。1949年,陈嘉庚先生持该护照前往北京,作为“华侨首席代表”,参加新中国的开国大典。

马铸华用过的修车工具

年代:民国

尺寸:长25厘米、宽8厘米、高4厘米

材质:铁质

来源:马淑霞女士等捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

马铸华,又名马文照,1939年11月以“南侨机工”身份回国支援抗战,从事运输修理工作,曾服务于“巫家坝”机场。滇缅公路上的惠通桥被日军炸毁后,他又转至其他机场继续从事后勤保障工作。这些是他在机场修理机车时所使用的工具,整套共计28件。

“南侨总会”会员章

年代:民国

尺寸:直径2.6厘米、厚0.1厘米

材质:铜质

来源:征集(情况不详)

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

年代:1938年

尺寸:直径2.4厘米

材质:金属

来源:陈来华先生捐赠

收藏机构:华侨博物院

南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称“南侨总会”),是统一领导南洋华侨抗日救国运动的总机构。1938年10月10日,来自南洋45个城市的各界华侨华人代表168人在新加坡南洋华侨中学召开“南侨总会”成立大会,陈嘉庚被推选为主席,庄西言、李清泉被推选为副主席。领导机构设在新加坡怡和轩俱乐部。总会下辖702个分会。在成立宣言中,“南侨总会”号召华侨“各尽所能,各竭所有,自策自鞭,自励自勉,踊跃慷慨,贡献于国家”。1938年10月至1941年年底,“南侨总会”领导南洋约1000万华侨华人发动了声势浩大的筹款捐物运动,共捐款5亿国币,认购救国公债2.5亿国币,捐献飞机217架、坦克27辆、汽车救护车1000多辆、大米1万余包,以及大量药品和以数十万计的救伤袋、雨衣、胶鞋等,源源不断地运回祖国支援抗战,并组织派遣3200多名南洋华侨机工回国,历尽艰难险阻,协助保障抗战后期中国与外部世界联系的唯一运输通道滇缅公路上军需物资的运送。陈嘉庚先生本人也于1940年3月至7月,亲率“南洋华侨回国慰劳视察团”,辗转国内十余省亲切慰问抗战军民。“南侨总会”至1942年2月15日日本攻陷新加坡时才停止活动。

“南侨总会”会员章为圆形,中心图案由一朵浮雕五瓣梅花组成,5个花瓣内自上而下分别有“南侨总会”“七·七”“建国”等字样。

符修治用过的行李箱

年代:民国

尺寸:长65厘米、宽45厘米、高21厘米

材质:皮革

来源:符伟德先生捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

该藏品箱体印有“FU HSIU CHIH”字样。“FU HSIU CHIH”即符修治,他于1939年加入“南洋华侨机工回国服务团”,在昆明机工训练所分队接受训练。此为符修治以“南侨机工”身份回国时随身所带行李箱,长方形箱体,做工考究,质量优良。

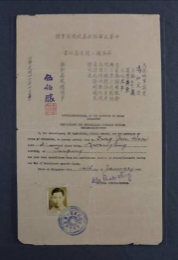

汤仁文的《华侨机工复员证明书》

年代:1947年

尺寸:纵32.8厘米、横20.8厘米

材质:纸质

来源:汤耶碧女士捐赠

收藏机构:广东华侨博物馆

汤仁文,祖籍广东梅州,少时到马来亚谋生,1939年报名参加“南洋华侨机工回国服务团”,投身抗战。这是“南侨机工”汤仁文签发的复员证明书。2016年1月28日,汤仁文之女汤耶碧将此证捐赠给广东华侨博物馆。

李志强穿过的西装马甲

年代:民国

尺寸:长53厘米、宽46厘米、厚0.5厘米

材质:棉麻纤维

来源:李丽芳女士捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

李志强(1918—2004),祖籍广东梅县,生于越南。1939年,他响应陈嘉庚先生号召,毅然舍弃在越南的家业,报名参加“南洋华侨机工回国服务团”,回国投身抗战。此为李志强回国服务时穿过的西装马甲,作为随身衣物,伴随其穿行在日寇炮火中,度过了三年出生入死的战斗岁月。该西装马甲做工考究,品相完整。

陈寿全用过的行军床

年代:民国

尺寸:长197厘米、宽78.8厘米、高46.5厘米

材质:木质

来源:陈玉玲女士捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

抗战期间,陈寿全响应“南侨总会”的号召,报名回国参战。他与其他3000余名“南侨机工”一道,冒着日军炮火,穿梭在崎岖的滇缅公路上运送子弹、枪支、炮弹、汽油等军用物资。由于条件艰苦而紧张,他们往往只能在稍有空暇的时候短暂休息,这张行军床就是陈寿全驾车于滇缅公路时随车携带使用的。

廖平用过的布军用包

年代:民国

尺寸:长89厘米、宽58厘米、厚0.2厘米

材质:棉麻纤维

来源:廖荪禧先生捐赠

收藏机构:陈嘉庚纪念馆

廖平,原名廖金汉,来自马来西亚砂拉越州,是参加古晋回国机工队的第二批抗日英雄。1939年,他和20名队友从古晋出发坐船到达中国。1942年,廖平加入远征军部队,曾赴印度和美国接受空军作战训练。抗战胜利后第三年,他才回到家乡与家人团聚。此为廖平当年使用过的军用包,帆布质地,口部宽,底部窄。

●上一篇文章:

●下一篇文章: